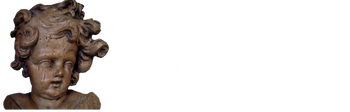

Materiale: Marmo brecciato policromo, identificabile con alta probabilità come Giallo di Sicilia

Tecnica: Scultura a tutto tondo su blocco monolitico

Altezza: [inserire misura]

Peso stimato: [inserire se rilevabile]

Epoca proposta: XII–XIII secolo

Ambito stilistico: Romanico meridionale, con attribuzione plausibile al contesto federiciano (Italia sveva, Sicilia o Campania)

Provenienza: [non dichiarata / da integrare]

Iscrizione: Sigla incisa “S.C.P.” (non coeva, probabile intervento moderno)

⸻

I. STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

• Struttura: Integra nel volume generale. Nessuna frattura compromettente, presenza di microlesioni strutturali antiche e consolidamenti visibili.

• Stabilità: Buona. La base appare piana e regolare; l’oggetto si presenta ben bilanciato e privo di punti di sforzo evidenti.

• Materiale: Marmo brecciato ad alta densità, compatto e visibilmente antico. Il pattern policromo e la presenza di vene ferrose suggeriscono l’identificazione con varietà occidentali del Giallo di Sicilia (probabile provenienza da cave storiche di Segesta, Trapani, o zone limitrofe).

⸻

II. ANALISI FORMAL-STILISTICA

A. Soggetto

Figura maschile inginocchiata, in atto di sostegno – iconografia classica degli stilofori o telamoni liturgici, comuni in ambiti architettonici religiosi (pulpiti, amboni, portali, cibori).

B. Anatomia

• Volto: Espressivo, tragico, con tratti contratti e asimmetrici. Barba e capelli scolpiti a ciocche profonde, irregolari. Occhi incavati ma non traforati – tecnica romanica.

• Braccia e mani: Semplificazione volumetrica, dita squadrate, scolpite con sgorbia manuale, senza anatomia realistica.

• Gambe: Posizione inginocchiata, con ginocchio destro avanzato e piede retroflesso; modellate a massa piena, con definizione plastica arcaica.

C. Vestiario

• Tunica corta, resa mediante una modellazione geometrica e rudimentale. Panneggio reso per masse, senza pieghe naturalistiche o movimento gotico.

• Nessuna decorazione liturgica o fregio. Indumento funzionale, non celebrativo – coerente con iconografia di servitù sacra o sostegno simbolico della legge divina.

⸻

III. ANALISI MATERICA

A. Tipologia litologica

• Marmo brecciato policromo, ad alta densità e grana eterogenea.

• Presenza di tonalità ocra, giallo intenso, rosso ferruginoso e bruno, con vene grigio-nerastre. Pattern irregolare ma naturale.

• Esclusa la provenienza da cave pugliesi (Trani, Apricena, Lecce) per colore, tessitura e reazione alla luce.

• Alta compatibilità con Giallo Antico di Segesta, Breccia di Aspra o marmo trapanese tardo-antico riutilizzato.

B. Superficie

• Patina naturale brunita, stratificata in depressioni e solchi.

• Diffusa microcavillatura da invecchiamento termico e atmosferico.

• Presenza di croste nere organiche mineralizzate, compatibili con ambienti liturgici o ipogei.

• Nessun segno di abrasione moderna o lucidatura industriale. Assenza di cere o vernici antiche simulate.

⸻

IV. LAVORAZIONE E UTENSILI

• Tracce evidenti di sgorbia manuale con tagli disomogenei, orientati e asimmetrici.

• Superfici lavorate a piani inclinati (tipico del romanico), con incavi netti ma non rifiniti.

• Assenza di fresature, abrasioni a disco, utensili meccanici → autenticità dell’esecuzione manuale confermata.

• Le superfici inferiori mostrano anche lavorazione a scalpello piano, con tracciato visibile e naturale.

⸻

V. ALTERAZIONI, RESTAURI E ISCRIZIONE

• Fratture antiche stabilizzate nella zona posteriore del capo, sul bordo del piano di seduta, e alla base.

• Probabile stuccatura storica non invasiva in almeno due punti (margine sinistro e retro).

• Incisione “S.C.P.” sul lato posteriore non compatibile con il periodo medievale per tipologia di segno e profondità: probabile marchio recente (archiviazione, restauro, o provenienza privata).

⸻

VI. CONTESTO STILISTICO E ATTRIBUZIONE

• Il trattamento delle masse, la semplificazione iconografica, l’aniconicità delle vesti e la funzione portante rendono l’opera compatibile con produzioni romanico-meridionali del XII-XIII secolo.

• L’uso del marmo giallo policromo e la postura ieratica suggeriscono un contesto liturgico siciliano o campano, in asse con l’ambiente federiciano (1210–1250).

• Possibili riferimenti: stilofori di Monreale, portali scolpiti di Troia, figure inginocchiate in ambienti architettonici svevi di Bitonto e Cimitile.

⸻

VII. CONCLUSIONE

L’opera analizzata si presenta come stiloforo medievale autentico, realizzato in marmo brecciato siciliano, e riferibile con coerenza stilistica e materica all’ambito romanico-federiciano dell’Italia meridionale, verosimilmente Sicilia occidentale, XII–XIII secolo.

Non sono stati rilevati elementi che indichino una produzione moderna o revivalistica. La qualità esecutiva e la coerenza iconografica la rendono un esemplare di alto valore storico e museale.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato