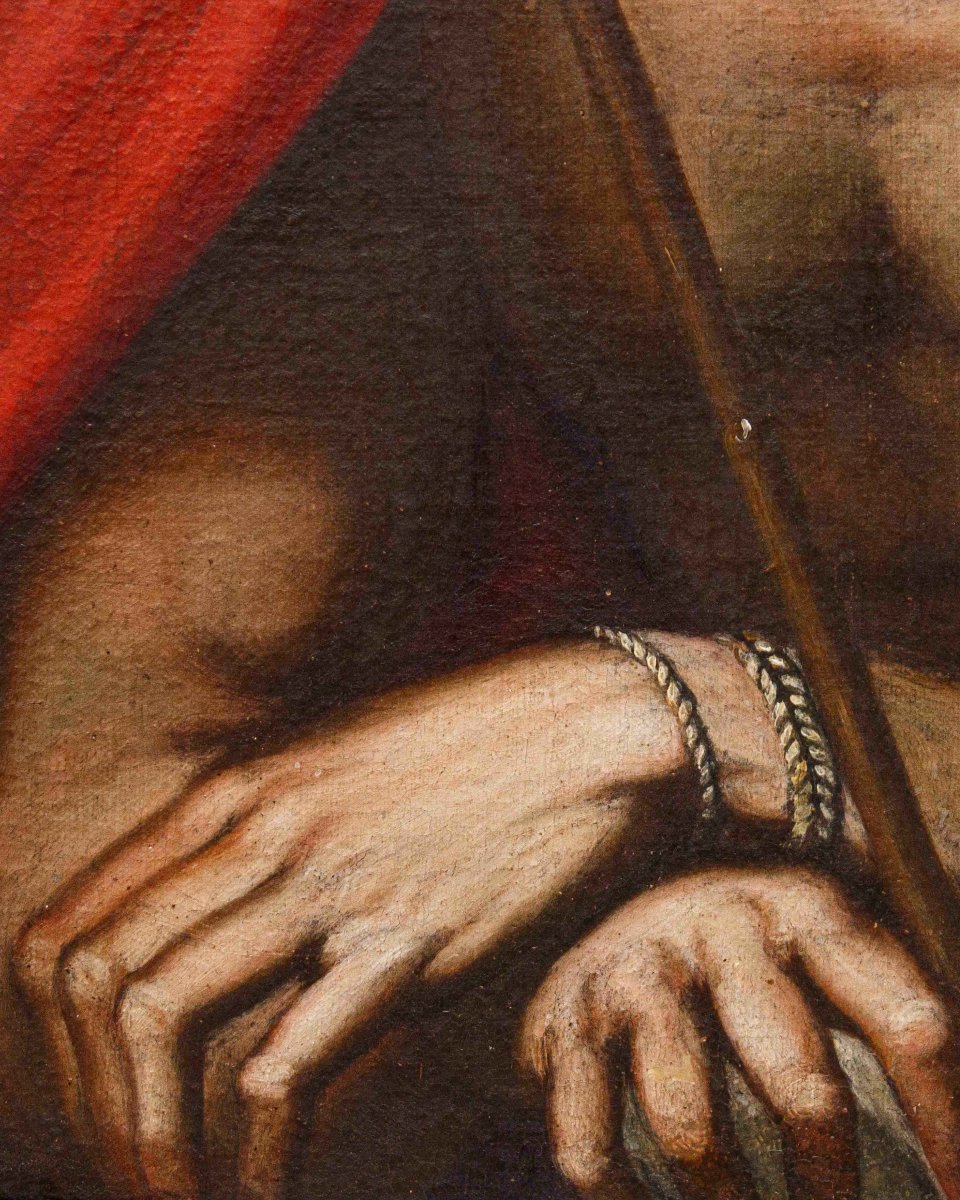

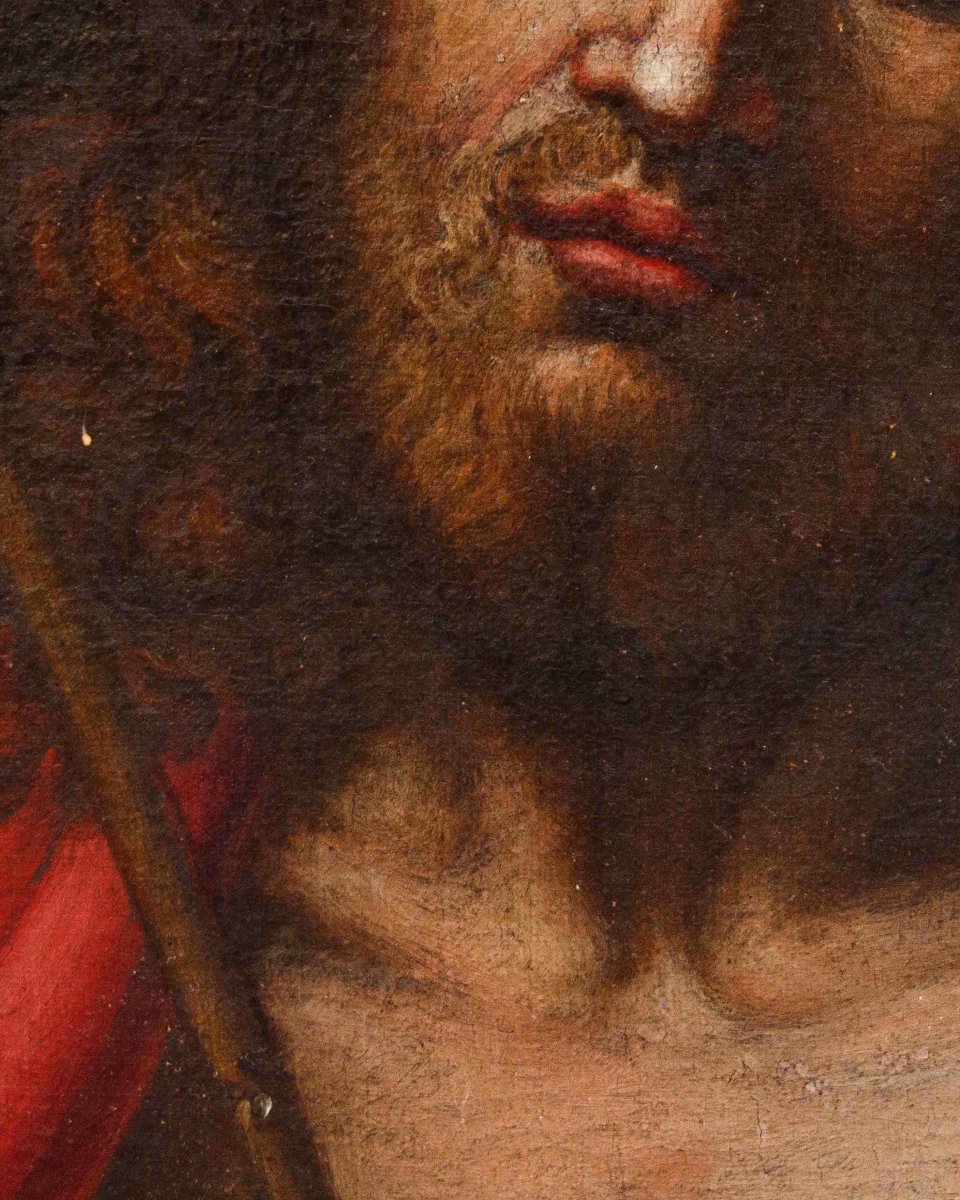

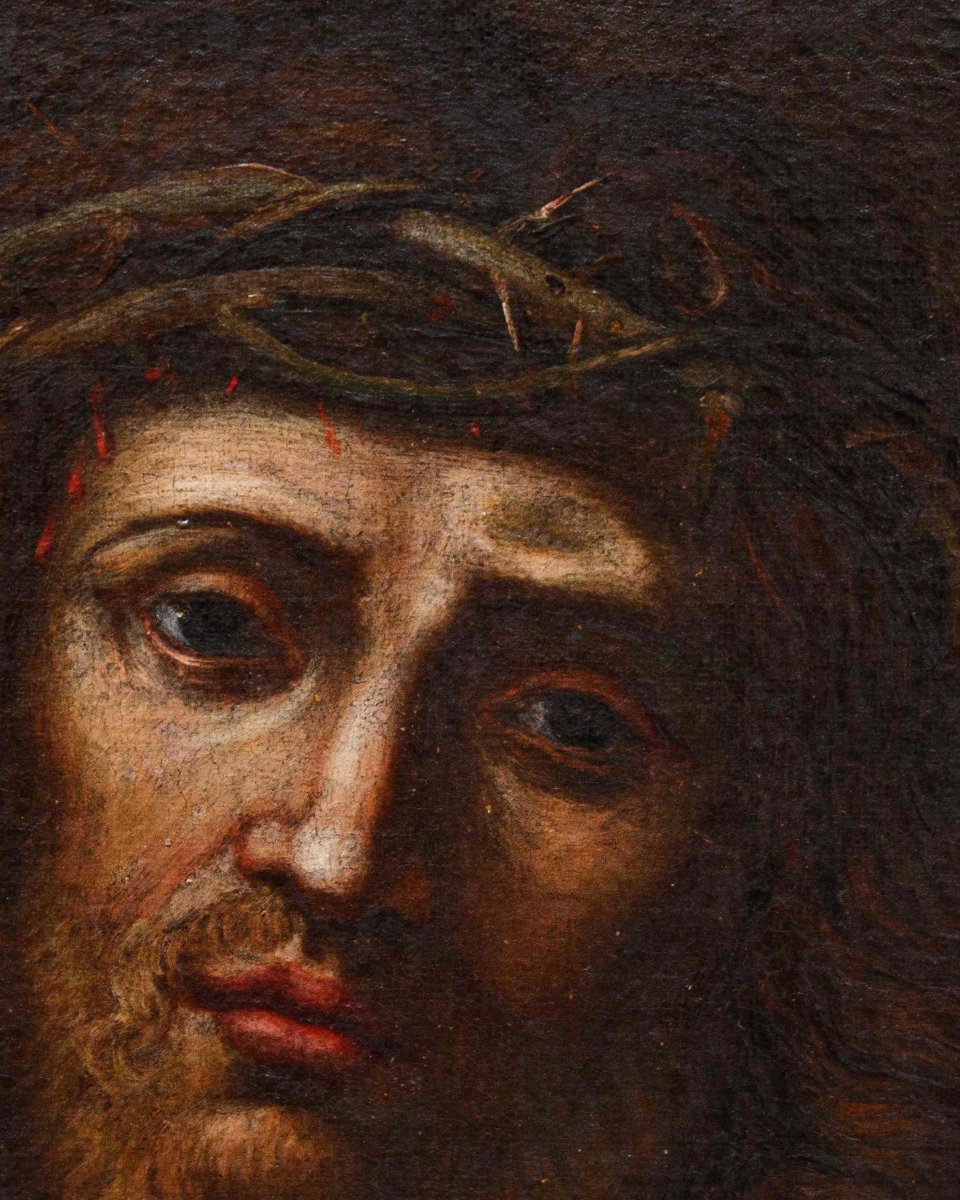

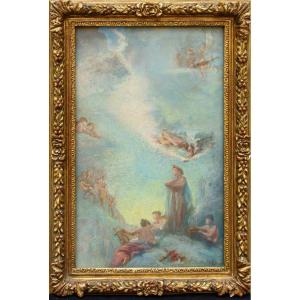

Seguace di Antonio Allegri detto il Correggio, XVII secolo

Ecce homo

Olio su tela, cm 70 x 54

Con cornice, cm 90,5 x 57

L’opera in esame riprende il modello dell’Ecce homo dipinto da Antonio Allegri detto il Correggio (1489-1534) nel 1526 circa e attualmente conservato presso la National Gallery di Londra. La storia delle derivazioni dalle opere del Correggio, realizzate tramite diverse tecniche, si declina nei secoli successivi giungendo sino all’Ottocento e già a partire da pochi decenni dopo la sua morte, avvenuta nel 1534 . da un lato gli incisori riproponevano riproduzioni ora più ora meno fedeli delle sue opere più apprezzate, come quella eseguita da Agostino Carracci proprio per l’Ecce homo londinese, dall’altro alcuni pittori eseguivano copie su tavola o su tela. Approfondendo la questione legata all’incisione di Agostino Carracci, essa va ritenuta la prima testimonianza documentata dell’opera: l’incisione reca infatti la data 1587 e nell'iscrizione che la accompagna si afferma che l'opera si trovava nella collezione dei nobili Prati di Parma. Il Carracci realizzò l’incisione visionando l’Ecce homo durante il viaggio a Parma nel biennio 1586-1587, visitando dunque anche la residenza della famiglia Prati, da cui peraltro proviene una delle copie più famose dell’originale correggesco, ovvero la tela, conservata oggi a Parma presso la Galleria Nazionale, che originariamente veniva attribuita ancora una volta alla mano di Agostino, sebbene almeno sino al 1675 non sussisteva evidentemente motivo alcuno per la famiglia Prati di procurarsi copia di un dipinto che possedevano in originale, successivamente passato ai Colonna di Roma e, per ulteriori passaggi, giunto finalmente a Londra. Oltre a questa versione, nei musei e nelle collezioni si ritrovano altre derivazioni: una custodita alle Gallerie Estesi di Modena attribuita a Francesco Stringa, un’altra alla Pinacoteca Crociani di Montepulciano e diverse altre presenti nelle collezioni e sul mercato. Nel nostro caso viene ripresa la sola figura del Cristo, escludendo quindi la quinta architettonica e gli altri personaggi, ripresa con uno sguardo più fermo e meno sofferente rispetto all’originale, da cui sono invece riprese fedelmente la posa, la corona e il manto, almeno per quanto concerne le forme. Differenze a livello stilistico si riscontrano nell’espressione, più rilassata e ferma, nell’ambientazione scura che esalta i giochi chiaroscurali e la consistenza più densa e corposa della pennellata, in linea con le evoluzioni avvenute nel Seicento.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato