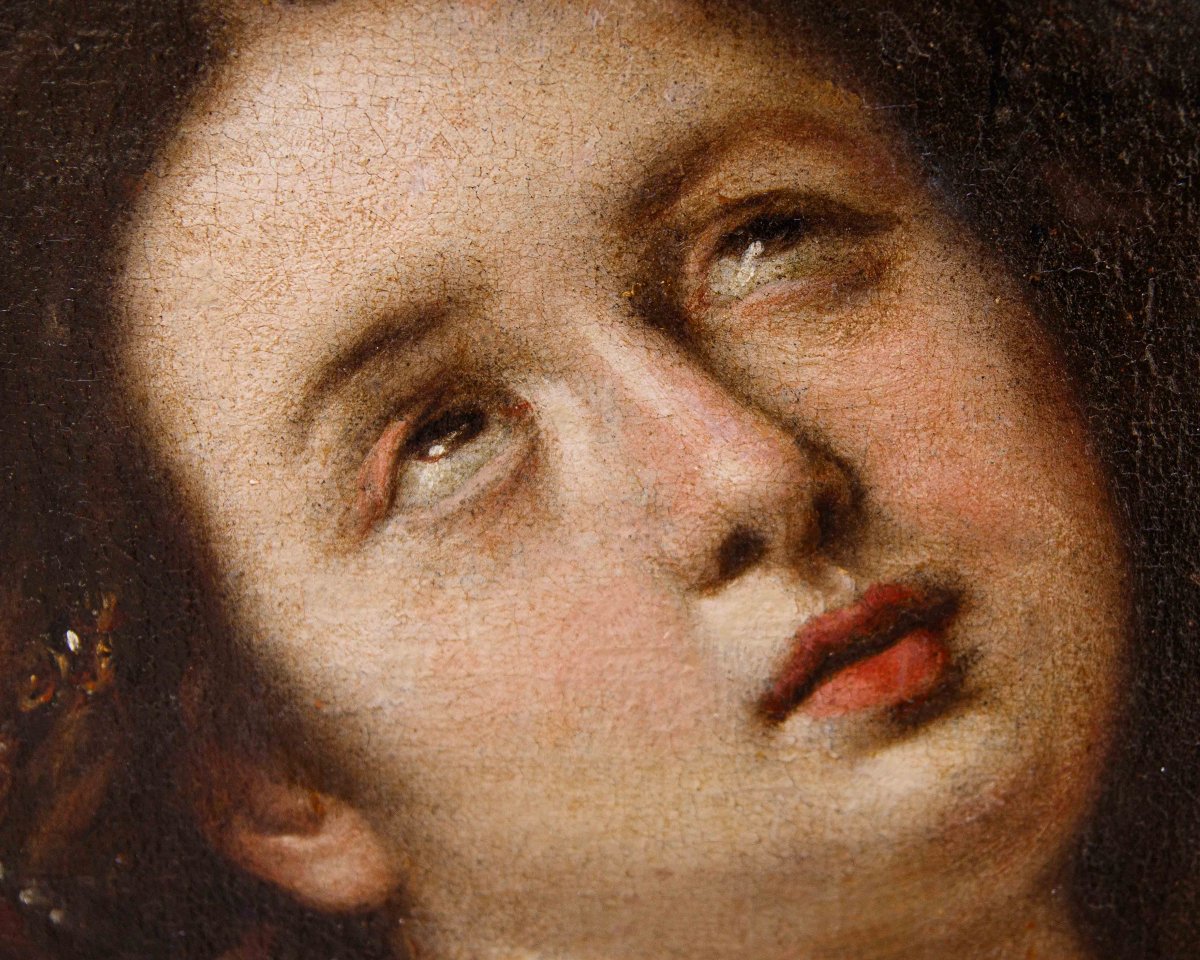

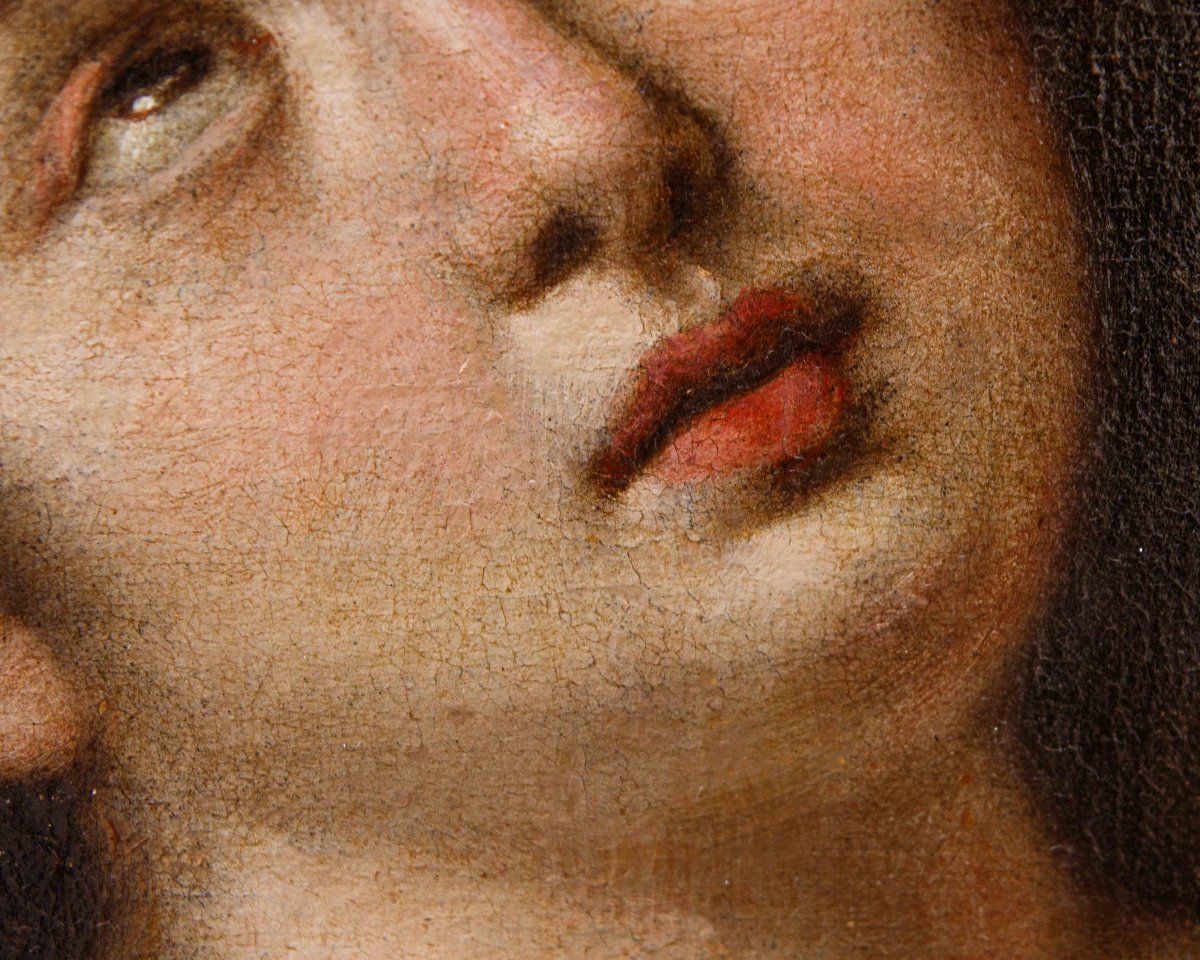

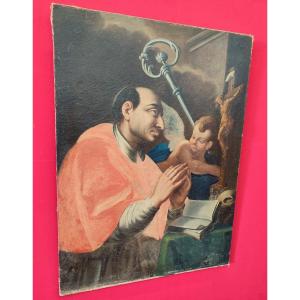

Giuseppe Nuvolone (Milano, 1619 – 1703)

Santa in estasi

Olio su tela, cm 97 x 73

Con cornice, cm 113 x 90

Provenienza: Roma, collezione privata

Figlio secondogenito del celebre pittore Panfilo e della consorte Isabella, Giuseppe Nuvolone nacque nel 1619 a Milano. Come il fratello Carlo Francesco, fu spesso ricordato, nei documenti coevi e successivi, con il soprannome del padre Panfilo. Non si possiedono informazioni ben definite rispetto ai suoi esordi di pittore e alla sua formazione, che dovette comunque avvenire presso il fratello maggiore Carlo Francesco. Lo dimostrano le più antiche opere riferibili a lui con certezza, vale a dire i Lavori domestici della sacra famiglia in S. Giorgio a Bregnano (1646) e la pala con S. Francesco in estasi in S. Giorgio a Cornate d’Adda (1650), nelle quali dimostra un’adesione incondizionata alle scelte di stile della bottega fraterna, tanto che, specie in questi anni, sono spesso problematiche la distinzione tra le opere dei due pittori e la puntuale definizione dei rispettivi cataloghi. La contiguità con il fratello trova conferma nelle numerose imprese eseguite in collaborazione, a partire almeno dal ciclo di tele e affreschi con Scene bibliche della cappella del Salvatore del santuario della Beata Vergine di Vimercate (1648-1652) e dal celebre Autoritratto della famiglia Nuvolone della Pinacoteca di Brera, realizzato intorno alla metà del secolo, nel quale spettano a Giuseppe le tre figure ai lati della scena, tra cui l’autoritratto, in atto di suonare una mandola. La messa a fuoco del ruolo giocato da Giuseppe nell’ambito di questa lunga consuetudine di collaborazione trova un indispensabile termine di riferimento nei dipinti realizzati negli stessi anni dal pittore in modo indipendente, come la decorazione della cappella di S. Antonio Abate nella collegiata di S. Lorenzo a Chiavenna, la cui pala d’altare reca la data 1657, la pala della parrocchia di Groppello d’Adda (1657), la Maddalena del Museo civico di Novara (1655-1658) e il Caino e Abele della basilica di S. Maria Maggiore a Bergamo, del 1659. Rispetto alle opere del fratello Carlo Francesco, il corpus di Giuseppe si contraddistingue per la spiccata propensione a caratterizzare le figure in modo più vigoroso e a introdurre nel delicato repertorio tipologico della bottega familiare accentuazioni espressive più esplicite, che contribuiscono a incrinare l’armoniosa regolarità dei volti. Queste prerogative stilistiche si colgono pienamente anche nelle prove di Giuseppe di poco più tarde, come la grande Madonna del Latte e devoti, già presso l’antiquario Luzzetti a Firenze (1661) e Ruth e Boaz, di collezione privata (1662): due dipinti utili anche a mettere in risalto l’efficacia narrativa della pittura di Giuseppe e la sua abilità nel padroneggiare le rappresentazioni di grande respiro. È anche in virtù di queste qualità che l’artista riscosse, a partire da quegli anni, un crescente successo, certo favorito dalla scomparsa di Carlo Francesco nel 1661, che lo trasformò in principale divulgatore della fortunata maniera ‘nuvoloniana’: la crescente popolarità del pittore si traduce in un sensibile aumento delle commissioni illustri, come quelle ricevute da parte della famiglia Savoia o del nobile Bartolomeo Arese, divenuto nel 1660 presidente del Senato di Milano. Vanno lette in quest’ottica la partecipazione alla perduta serie di tele commissionate per le esequie di re Filippo IV nel duomo di Milano (1665) e l’esecuzione dell’Allegoria asburgica oggi in palazzo Sormani a Milano, che si è proposto di porre in relazione con le cerimonie sollecitate dal passaggio nel capoluogo lombardo, nel 1666, di Margherita d’Austria, futura moglie dell’imperatore Leopoldo I. Tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta Giuseppe Nuvolone soggiornò a Roma e operò in vari centri lombardi, primi tra tutti Cremona, città natia del padre Panfilo, e Brescia. La carriera di Giuseppe, estesa e costellata di successi, terminò con la sua morte nel 1703; il pittore trasmise la sua professione ai figli Carlo, attivo soprattutto in ambito svizzero, Gerolamo e Antonio.

La rappresentazione di figure femminili in stato estatico si rivela frequente per quanto concerne l’intera produzione pittorica della famiglia Nuvolone e si incanala in un filone variamente percorso, già dal primo quarto del Seicento, dai cosiddetti pestanti lombardi: ci basti pensare, in quest’ottica alle suggestive opere di Francesco Del Cairo. Questa tipologia si presenta spesso nella produzione di Giuseppe, come si denota per quanto concerne la Santa martire dell’Accademia Carrara di Bergamo e la Santa Lucia di pertinenza del comune di Brescia. La figura della nostra santa, probabilmente identificabile con Margherita d’Antiochia, con la particolare acconciatura arricchita da perle e con tra le mani la palma del martirio, resa con morbida sensualità, trova confronti palmari in alcune opere di Giuseppe Nuvolone, tra cui ricordiamo, oltre alle già citate tele di Bergamo e Brescia, la Maddalena confortata da un angelo (già Finarte, Roma 1984, cfr. Ferro, 2003, p. 426 n. 108b) o a due diverse versioni di Sant'Orsola (ubicazione ignota, Ferro, 2003, p.426, n. 108d e collezione privata, Ferro, 2003, p. 427, n. 109c). Molto simile per conduzione pittorica, posa e fattura delle vesti risulta anche la figura di Santa Caterina, nella pala di Santa Caterina e San Francesco Saverio realizzata da Giuseppe Nuvolone per la Compagnia dei Mercanti di Oleggio (Novara) e oggi conservata nella parrocchiale.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato