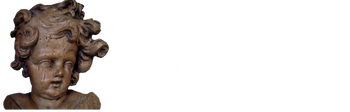

Il percorsodi raro fascino e complessità culturale di Francesco Laurana, il celebrescultore dalmata nato nell’odierna Vrana (Aurana) vicino a Zara – un borgodella Dalmazia nel Quattrocento compreso nel dominio veneziano –, è attestato anche da questo ineditoe affascinante busto di fanciullo (fig.1-4), individuato da volumi tondeggiantie tratti essenziali scolpiti con particolare leggerezza ed uno spiccato intentoastrattivo. Sono, infatti, questi i caratteri stilistici peculiari delloscultore che seppe coniugare, specialmente nei suoi ritratti femminili scolpitidurante il suo secondo soggiorno napoletano – il più fertile della sua carrieradi ritrattista –, alcuni busti raffiguranti le principesse aragonesi chesembrano porsi in sintonia alla sintesi formale di Antonello da Messina e diPiero della Francesca. E fu proprio l’attività ritrattistica a qualificarel’attività dello scultore che ebbe un ruolo rilevante nella diffusione della cultura figurativa rinascimentale, come attesta anche il suo percorso biografico: attivo sin dallametà del Quattrocento presso la corte aragonese di Napoli, dove è documentato perla prima volta nel 1453, quando come “Francisco da Zara” insieme con altrimaestri ricevette il pagamento per i lavori all’Arco trionfale di Castelnuovo, giunse successivamente, nel 1466, inProvenza, al servizio di Renato d’Angiò; dopo un secondo soggiorno napoletano,è attivo in Sicilia e poi nuovamentealla corte aragonese finché si stabilì a Marsiglia ed Avignone dove morì.

Ibusti-ritratto, tagliati solitamente poco sotto le spalle, come l’esemplare quiindagato, costituiscono un genere rappresentativo del Quattrocento fiorentino egli scultori che più contribuirono al suo sviluppo furono Donatello, Mino daFiesole, Desiderio da Settignano, Antonio Rossellino e Benedetto da Maiano. Laloro funzione era quella di legittimare la nobiltà del tempo e, per questaragione, tali opere venivano commissionate in particolare dalle famigliearistocratiche e dell’alta borghesia mercantile. A Firenze, città dalla quale talegenere si diffuse nelle corti italiane, alla base della sua riscoperta ad operadegli artisti rammentati ci fu il recupero della cultura classica promossodagli umanisti, la riscoperta del valore della individualità dell’uomo e lostudio dei busti romani collocati nella ‘domus’ a ricordare le virtù deifamiliari defunti. Per tali ragioni, in queste opere, risalta l’estremorealismo delle fisionomie e un’acuta introspezione psicologica. Lo indicanolavori come il busto in terracotta dipinta dell’umanista Niccolò da Uzzano alMuseo Nazionale del Bargello di Firenze, già riferito a Donatello ed oggiritenuto di Desiderio da Settignano, il ritratto di Piero de’ Medici (1453)scolpito da Mino da Fiesole sempre al Bargello, quello del medico GiovanniChellini (1456) di Antonio Rossellino al Victoria and Albert Museum di Londra edel mercante fiorentino Pietro Mellini, alleato dei Medici, eseguito daBenedetto da Maiano anch’esso al Bargello. È dentro questa cultura figurativa cheoccorre discutere, per apprezzarne le sue qualità, il nostro busto (fig.1-4),probabilmente raffigurante un giovinetto della corte aragonese, elegantemente vestitoalla moda conuna tunica di velluto a larghe falde rifinita da un collarino, in buone condizioni diconservazione (la superficie del marmo si presenta in alcuni punti dilavata). Il volto dalla forma ovale, tenero, gentilee nobile di questo giovane dall’espressione rarefatta, caratterizzatoda arcate sopracciliari dalle quali gli occhi fissi restituisconoun’espressività quasi imperturbabile, è individuato da tratti essenziali, forme lisce earrotondate: le palpebre rifilate conferiscono allo sguardo un’espressione dipotente introspezione;una vaporosa,elegante e fluente capigliatura, qualificata sulla fronte bombata da unavistosa zazzera, scende poco sopra le spalle, restituendo, anche nelle visionidi profilo, il senso di una morbida calotta (fig.2,3). Laraffigurazione accurata del personaggio nel restituire un carattere e le vesti,come la morbida giornea di velluto a cannelli che mette in evidenza l’asciuttae ancora gracile struttura del corpo, sulla quale con determinazione calibrataspiccano le pieghe del drappo, sono aspetti che inducono a ritenerlo unritratto di unesponente delle corte aragonese o della aristocrazia napoletana. Osservando anche il nostro giovinettopossiamo intendere il posto occupato da Laurana nella elaborazione del generedei busti-ritratto nel corso del Quattrocento. Lo scultore dalmata, infatti,pur riprendendo la tipologia elaborata dagli scultori fiorentini si pone agliantipodi del naturalismo donatelliano, restituendo i tratti dell’effigiato tramiteuna spiccata idealizzazione ieratica delle forme. Lo indicano, anche in questa opera, la purezza quasiastratta del volto, i volumi dalla solida struttura compositiva (si osservinoanche le vedute di profilo: fig.3,4) che sembrano bloccati nella loropurezza geometrica: sono peculiarità che unite alla attenzione riservata perdati di costume desunti dalla moda contemporanea (la foggia della veste e dellaacconciatura), qualificano l’espressività ritrattistica lauranesca attraversodue aspetti contrastanti che racchiudo, nella loro combinazione, il fascino disimili opere.Dovetteessere probabilmente questa peculiarità a decretare il successo incontratodalla produzione ritrattistica del Laurana presso le corti italiane ed europeedel Quattrocento: una specificità espressiva nella cui elaborazione svolse unruolo decisivo il vivace ambiente artistico della corte napoletana, dove eranoconfluiti, grazie al soggiorno di artisti da ogni parte d’Italia, elementistilistici della scultura lombarda, pittorici dall’arte franco-fiamminga, efiorentini, che nella ritrattistica italiana contemporanea assursero a ruolo dimodello. Così, nel nostro giovinetto, uno spiccato grado di realismo (lasomiglianza all’effigiato), ottenuto tramite un’accurata modellatura delle superfici attraverso unapredilezione per le forme morbide (come nella bocca con le labbra carnose epronunciate) e una solida,proporzionata struttura volumetrica desunta dalla ritrattistica romana, sisalda, in un busto-ritratto dall’aspetto rigorosamente frontale, con una spiccatatendenza all’idealizzazione espressa nel restituire i lineamenti introspettivi(si osservi l’intaglio degli occhi) con una chiarezza incisiva che Lauranaottiene sempre nelle sue opere in marmo. Lacomune koinè figurativa alla quale appartengonoalcuni scultori attivi nell’Italia meridionale, come Laurana e il lombardoDomenico Gagini, ha portato, da parte della critica, ad una discrepanzariguardo al catalogo di questi artisti che sovente si è intrecciato restituendoora all’uno, ora all’altro, alcuni lavori; è tuttavia possibile istituireopportuni confronti tra il nostro busto e alcuni ritratti marmorei attribuitiallo scultore. Concordementeriferito dalla critica a Laurana è un busto di Fanciullo al Museo Calvet di Avignone (fig.7), dallefattezze morbide e regolari, con il taglio degli occhi molto sottile. Di recente èstato attribuito al Laurana un San Quirico (fig.6) a mezzo busto al Paul Getty Museum di Malibu. Un busto di Giovane (fig.9) alla Galleria Nazionale di Palermo è discusso tra il nostroscultore e Domenico Gagini; una simile vicenda ha coinvolto un busto di Giovinetto (fig.11) alla Ca’ d’Oro di Venezia, forse raffigurante Federico Gonzaga,riferito da Middeldorf al Laurana e di recente attribuito al Gian Cristoforo Romano. Con questilavori, il nostro condivide la calma tornitura dell’immagine, la plastica eferma resa volumetrica, l’impostazione ovoidale del viso, la politezza ed estremadelicatezza dei tratti inclini all’ astrazione formale. Laurana, agli inizi degli anni ottanta,è di nuovo presente a Napoli ed è a questo momento cronologico che proponiamodi riferire il nostro busto, sofisticato nel suo grado di raffinatezza formale,dove convergono le tracce della sua vasta esperienzafigurativa: un’opera in cui individuiamo quella sensibilità espressiva cosìmoderna, in equilibrio tra caratterizzazione individuale e astrazione checostituisce la qualità peculiare del ritratto lauranesco

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato